あわせて読みたい

投稿日:2025年07月29日

最終更新日:2025年07月29日

家づくりや土地探しを進める中で、よく耳にする「角地緩和」という言葉。

角地とは、2つの道路に接した角の土地のことで、日当たりや開放感に優れるだけでなく、建ぺい率の緩和を受けられるというメリットもあります。

この「角地緩和」を正しく理解し、上手に活用することで、希望の建物プランを実現できる可能性が広がります。

今回は、角地緩和の適用条件や建ぺい率・容積率との関係、そして実際の計算例を交えながら、購入検討者向けにわかりやすく解説します!

ぜひ参考にしてみてください。

角地緩和とは、建築基準法第53条第3項第2号に基づき、特定の条件を満たす角地やそれに準ずる敷地に対して、建ぺい率の上限が緩和される制度です。

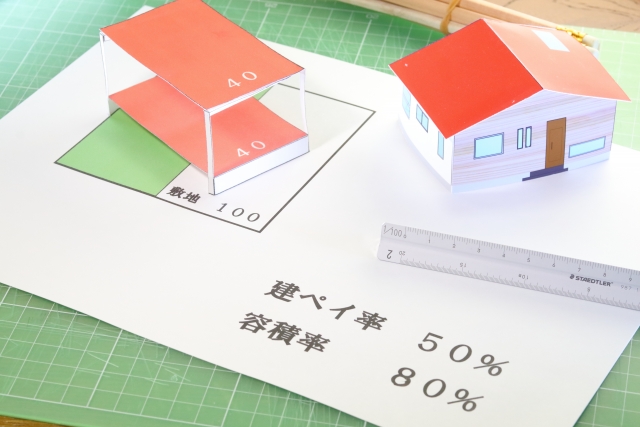

敷地面積に対する建物の建築面積(建物が地面に接している部分の面積)の割合を示す数値です。たとえば建ぺい率が50%の場合、100㎡の土地には最大で50㎡の建物を建てることができます。

具体的には、対象となる敷地では建ぺい率の上限が通常より10%引き上げられ、たとえば上限50%の地域であれば60%まで建築が可能になります。これにより、同じ敷地面積でも建築面積を広く確保でき、土地をより有効に活用できるというメリットがあります。

ただし、すべての角地が対象となるわけではなく、緩和を受けるためには行政が定めた一定の条件を満たす必要があります。

建ぺい率の緩和が受けられる角地とは、次のいずれかに該当する土地を指します。

①街区の角にある土地

道路の交差点に面した「角地」は、建ぺい率の上限が通常よりも緩和されます。

街区の角とは、都市計画で区画されたエリア(=街区)の端にあたる部分で、交差点の角などを指します。

緩和条件は特定行政庁により異なる!

角地緩和の具体的な適用条件は、特定行政庁(建築主事がいる自治体)ごとに個別に定められています。

たとえば、道路の幅員や交差の角度、敷地が道路に接する長さなどが、地域によって独自の基準で定められていることがあります。

角地であっても緩和されないことがあるため、土地購入の前には、該当地域の自治体で条件を確認することが大切です。

※建築主事・・・建築基準法に基づき、建築確認や指導などを行う公務員。都道府県や政令指定都市などに配置されています。

建ぺい率とは、「敷地面積に対してどれだけの割合で建物を建てられるか」を示す割合です。

例えば、建ぺい率50%の土地であれば、100㎡の敷地に対して最大50㎡の建物(1階部分)を建てることができます。

角地緩和が適用されると、この建ぺい率が通常より10%上乗せされます。

たとえば…

通常の建ぺい率:50% → 角地緩和後:60%

通常の建ぺい率:60% → 角地緩和後:70%

このように緩和されることで、同じ敷地面積でも広く建てられるため、間取りに余裕が生まれたり、駐車場スペースを確保しやすくなったりと、土地の活用方法の幅が広がります。

角地緩和で緩和されるのは建ぺい率のみで、「容積率」には影響しません。

容積率は延べ床面積の上限を定めるもので、用途地域や道路幅によって決まります。

建ぺい率が緩和されても、建物全体の大きさ(延べ床面積)には制限がある点にご注意ください!

建ぺい率は以下の計算式で簡単に求めることができます。

建築面積÷敷地面積×100=建ぺい率(%)

たとえば、敷地面積120㎡の土地に建築面積60㎡の建物を建てる場合、「60 ÷ 120 × 100 = 建ぺい率50%」となります。

建築面積とは、建物を真上から見たときの水平投影面積のことを指します。2階建て以上の場合は、最も広い階の面積が基準になります。

なお、バルコニーや玄関ポーチなどの1m未満の突出部分は、建築面積に含まれないことが多いため、正確な計算の際には除外される点も覚えておきましょう。

たとえば、敷地面積100㎡で建ぺい率が60%に定められている場合、最大60㎡まで建物を建てられるという意味になります。

建ぺい率は、「用途地域」によって基準が異なります。

用途地域とは、都市計画に基づいて土地の利用目的を定めたもので、住居系・商業系・工業系など13種類に分類されます。それぞれの地域で、街並みの景観や住環境を守るために建蔽率の上限が設けられています。

ここでは用途地域ごとの建ぺい率の上限をまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

なお、この建ぺい率に対して角地緩和が適用されると、建ぺい率が最大で10%上乗せされます。

| 用途地域 | 建ぺい率 |

|---|---|

| 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 | 30%, 40%, 50%, 60% |

| 第1種住居専用地域 第2種住居専用地域 準住居地域 | 60% |

| 近隣商業地域 商業地域 | 80% |

| 準工業地域 工業地域 | 60% |

| 工業専用地域 | 住宅建築不可 |

隅切りとは、交差点など見通しの悪い角地において、交通安全を確保するために敷地の角部分を三角形にカットする措置です。

隅切りを行うことで車両や歩行者の視認性が向上し、安全な通行が確保されます。

また角地緩和を適用するための条件として、この「隅切りの確保」が求められる場合があります。つまり、隅切りがないと「角地」として認められず、建ぺい率の緩和対象とならないケースもあるため注意が必要です。

隅切りは、すべての角地で必ず必要というわけではありません。その土地の立地条件や、接している道路の状況によって必要かどうかが決まります。

たとえば、次のような条件に当てはまる場合は、隅切りが必要になることが多いです。

・敷地が2本以上の道路に接している「角地」である

・道路の幅が狭く、交差点での見通しが悪い

・接している道路が幅4m未満(=第42条2項道路)で、*セットバックが必要

・自治体のルールで、隅切りの広さや形が定められている場合

*セットバック・・・道路幅を確保するために敷地の一部を後退させること。建物はその後退したラインより内側に建てる必要があります。

このように、隅切りの要否は、土地の形や道路の幅だけでなく、安全性や法律のルールを総合的に見て判断されます。

土地を購入する前に、自治体の基準を確認しておくと安心です。

隅切りが必要になると、敷地の角部分を道路側へ削る形になるため、土地の有効面積が減少します。その結果、建物の配置や間取りの自由度が制限されることもあり、想定していたプランが実現できなくなる場合もあります。

また、隅切りによってできた三角形のスペースは建物を建てることができず、塀やフェンス、駐車場の出入口などのを設けてしまうと建築基準法や自治体条例に違反することもあります。設計時には、このことも考慮しながら建物の配置を工夫する必要があります。

とくに狭小地や変形地では、隅切りの影響がより大きくなるため、土地選びの段階から注意が必要です。建築条件や行政の指導内容をよく確認し、納得のいく住まいづくりができるようにしましょう!

角地にはメリットとデメリットの両方があるため、事前にしっかりと情報を把握し、納得のいく土地選びを進めることが大切です。

下記に角地のメリット・デメリットをまとめましたので参考にしてみてください。

■建ぺい率が緩和され、建築面積を広げられる

角地緩和が適用されると、通常よりも建ぺい率が10%上乗せされるため、その分広い建物を建てることが可能になります。限られた敷地でも空間を有効に活用できる点は大きな魅力です。

■開放感のある設計が可能

角地は2方向以上が道路に接しているため、隣家との距離も確保しやすく、圧迫感のない開放的な間取りにしやすいのが特徴です。

■採光・通風に優れた間取りを実現しやすい

道路に面している部分が多い分、窓を設けやすく、自然光が入りやすくなります。また風通しも良くなるため、快適な住環境を実現できます。

■駐車スペースや庭の確保がしやすい

敷地にゆとりが生まれることで、車の出し入れがしやすくなったり、ゆとりある庭を設けられたりと、暮らしの幅が広がります。

■将来の資産価値向上につながる可能性

開放感や立地の良さ、建物の広さといった点が評価されやすく、将来的に売却を検討する際にも好条件で売れる可能性が高まります。

■外構費用が増加しやすい

道路に面する部分が多いため、フェンスやブロック塀などの外構工事が必要な範囲も広くなります。そのぶん費用がかさみやすくなる可能性があります。

■プライバシー確保が難しい

複数の道路に囲まれているため、通行人や車から家の中が見えやすく、プライバシーの確保が課題になります。窓の配置や目隠しの工夫が必要になります。

■騒音・排気ガスなどの影響を受けやすい

道路に面している分、車の通行音や排気ガスの影響を受けやすくなる点もデメリットの一つです。とくに交通量の多い場所では注意が必要です。

■行政の判断で緩和対象外となるケースもある

角地であっても、敷地形状や接道状況、周辺環境などによっては、特定行政庁の判断により角地緩和が適用されない場合があります。事前の確認が必須です!

今回は「角地緩和」について説明してきました。

角地緩和の制度をうまく活用することで、限られた敷地でもより広く、快適な住まいを実現できる可能性があります。建ぺい率や容積率といった基礎知識を理解することで、土地選びの視野も広がります。

ただし、自治体ごとに条件や取り扱いが異なるため、事前の確認がとても重要です。

気になる土地が見つかった際は、専門スタッフがわかりやすくご説明いたしますので、ぜひお気軽に店舗までご相談ください!

物件を実際に探してみよう!

物件を実際に探してみよう!不動産購入の知識がついたら物件を探してみよう!会員登録すれば物件検索の幅がグッと広がります!

メリット1

会員限定物件の

閲覧

メリット2

新着物件を

メール配信

メリット3

プライスダウン

物件を配信

メリット4

キャンペーン・

お役立ち情報を

お届け

メリット5

お気に入り物件を

保存

メリット6

自動入力で

簡単問い合わせ